Las comunidades ranqueles de La Pampa y otras cuatro provincias vecinas siguen creciendo. Ya pusieron en marcha un viejo anhelo: la Confederación Nacional Rankulche. Uno de sus principales reclamos es acceder a tierras.

El anuncio oficial de esta confederación se hará este martes, Día del Aborigen Americano, en la sede del Centro Cultural Medasur (avenida Belgrano Sur 150, Santa Rosa).

El lonko Pedro Coria dijo a Diario Textual que la celebración de este martes es abierta a todo el público y la calificó como un hecho “político e histórico” para toda la comunidad ranquel. Comenzará a las 10.30 horas.

La confederación está integrada por 23 comunidades ranqueles: 15 de La Pampa, 2 de Córdoba, 1 de San Luis, 3 de Mendoza y 2 de Buenos Aires.

En La Pampa actualmente existen 19 comunidades ranqueles: en Santa Isabel, la Colonia Emilio Mitre junto a El Pueblito, Árbol Solo, La Humada, Victorica, Telén, Santa Rosa, Toay, General Acha, Eduardo Castex, General Pico, Realicó y Parera.

“Somos 15 comunidades de La Pampa, 2 de Buenos Aires, 2 de Córdoba, 3 de Mendoza y 1 de San Luis y todas las comunidades Rankül que expresen la voluntad de integrar, aceptando las pautas comunitarias expresadas en el estatuto de esta confederación, ya que estamos convencidos que solo en unidad podemos crecer y avanzar en la lucha política que tenemos en el camino de la reparación histórica que nos adeuda el estado Argentino”, expresó a Diario Textual. “Lo hacemos inspirados en tiempos inmemoriales, bajo ese orbe que imaginara Llanquitur, en que la unión de las tribus mamüllches, salineras, con jarilleras, medaneras y laguneras, con la briosa obra del Gran Carripilun, parieron noble el gentilicio de ‘ranquel’ y conformaron esta nación de cara al mundo”.

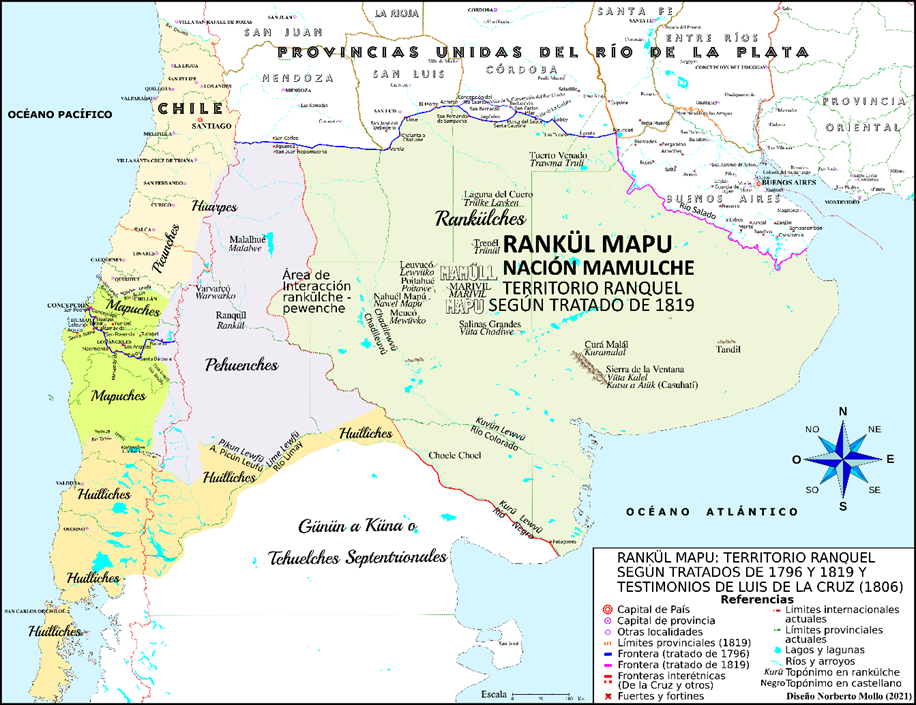

Los ranqueles son un pueblo indígena que habitaba en la zona central del país. La denominación “ranquel” es, en idioma español, la castellanización de su autodenominación: rankülche o ragkülche – rangkül (caña o carrizo), y che (persona, gente) en idioma mapuche (che dungun) – es decir “gente de los cañaverales”).

Eran cazadores, nómadas y durante buena parte del siglo XIX se mantuvieron en alianza con varias tribus, con quienes incursionaron con malones de agresión o represalia por las incursiones y avances españoles y luego argentinos en el oeste de la provincia de Buenos Aires y el sur de la provincia de Córdoba, así como las de Mendoza, San Luis y Santa Fe.

Entre 1833 y 1834, los ranqueles resistieron con éxito la Campaña de Rosas al Desierto y detuvieron a la vez a Pascual Ruiz Huidobro en San Luis, a Aldao en el paso de la Balsa, y al propio exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas en el Río Negro.

El poder bélico y económico ranquelino alcanzó sus picos más altos durante el liderazgo de Yanquetruz. Las campañas previas a la Conquista del Desierto -conducidas sucesivamente durante las presidencias históricas de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda- fueron una serie de pactos y traiciones consecutivas, que empezaron a perpetrarse contra los nombres de los caciques Cabral, Nahuel, Epumer y Baigorrita.

Con la Conquista del Desierto, iniciada en 1878 por Julio Argentino Roca, los ranqueles fueron vencidos y, además, los primeros en sufrir el destierro y las reparticiones entre las familias pudientes y las haciendas de Buenos Aires y el norte del país.

Entre los caciques más importantes de los ranqueles se destacaron Carripilum, Yanquetruz, Painé, Pichón Huala (o Pichón Gualá), Mariano Rosas (Panguitruz Guor), Manuel Baigorrita (Manuel Baigorria Gualá, alias Maricó), -Epumer, Ramón Cabral (Nahuel, el Platero) y José Gregorio Yancamil (1836 hasta 1931, un capitanejo que lideró el triunfo en la batalla de Cochicó en 1882).

La campaña dejó un saldo de miles de aborígenes muertos, producto de combates en campo abierto o en ataques sorpresivos a tolderías.

Numerosos ranqueles fueron trasladados a Tucumán, a los ingenios azucareros. Otros, a Misiones y a las estancias de la provincia de Buenos Aires.

Hombres y mujeres fueron separados para evitar la descendencia. Miles de mujeres y niños fueron condenados a una vida de semiesclavitud como servicio doméstico con familias porteñas.

Los chicos también eran apartados para siempre de sus madres, en medio de escenas desgarradoras, y su destino era decidido por la Sociedad de Beneficencia.

Un grupo, la mayoría de los llamados “indios amigos”, recibieron tierras en la zona de la Colonia Emilio Mitre. Otros recalaron, sumidos en la pobreza, en los suburbios de los pueblos, como General Acha y Victorica.

Hubo una profunda y sistemática pérdida de la identidad ranquel. Hablar el idioma ranquel era hasta vergonzoso. Sin embargo, ya en los ’90, hubo un resurgir del sentimiento ranquel. Poco a poco, comenzaron a organizarse y a reconocerse como ranqueles.

La reforma constitucional de 1994 reconoció los derechos de los pueblos originarios a la educación bilingüe, por lo cual los propios ranqueles manifestaron al Gobierno de La Pampa el deseo de que su lengua se enseñara en las escuelas. En 1996 se inició el primer curso dictado por Daniel Cabral -descendiente de Ramón Cabral- en la Escuela Albergue de Santa Isabel.

Hoy, los ranqueles se muestran orgullosos de su historia y dan un nuevo paso: la creación de una confederación.