Por Rubén Evangelista*

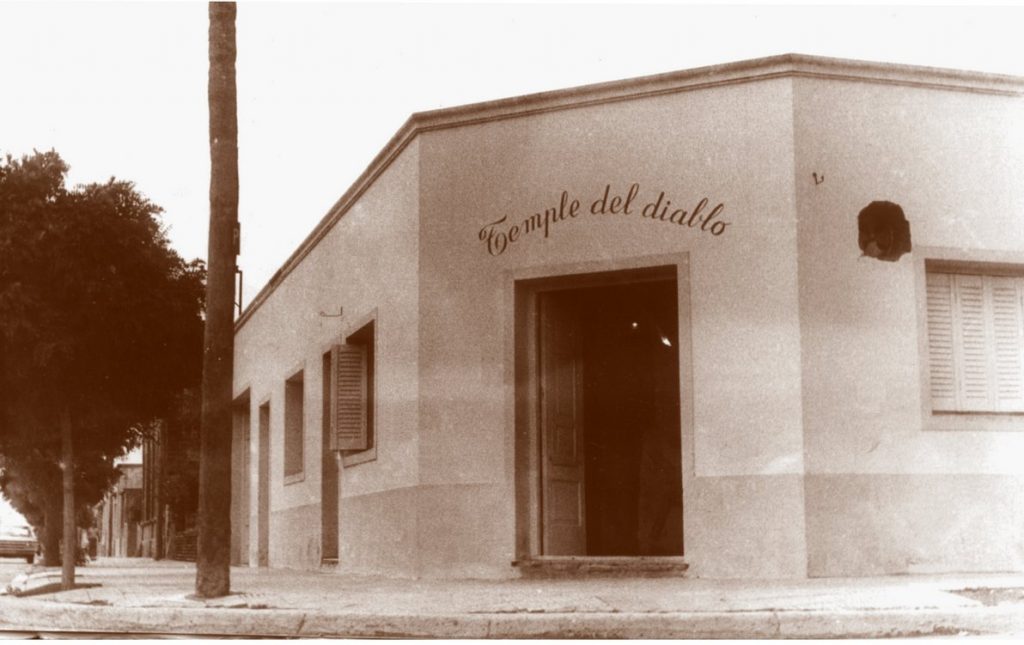

Han transcurrido cincuenta años desde que la histórica Peña Cultural “Temple del Diablo” abriera sus puertas en Santa Rosa. El espacio permaneció activo apenas veinte meses, desde el lunes 26 de junio de 1972 hasta el domingo 24 de febrero de 1974, pero protagonizó un intenso y palpitante trajín cultural, marcando un hito en el álgido devenir social y político de la comunidad local y provincial.

Fueron tiempos caracterizados por duras tensiones en la sociedad argentina, durante los cuales ocurrieron hechos de extrema violencia política, como el fusilamiento de militantes guerrilleros presos en la Patagonia, entre otros igualmente graves y conmocionantes.

Para recrear la acción fundante de la peña, recurrimos a María Teresa Poussif Redondo. Conocida por todos como Teresita Poussif, junto a su amigo Alberto Emilio Ferrero, comerciante de General Pico, gestaron y concretaron la idea de crear un espacio cultural en Santa Rosa, a comienzos de la década de 1970 —al que previamente ambos aludían como “el sueño” de contar con un lugar que se llamara “Rocamadour”—, resultado de lo cual nació la muy conocida peña “Temple del Diablo”, que ella administró en los primeros meses de su actividad artística, social y comercial. Teresita, nacida en Relmo, es Licenciada en Letras, y en su momento compartió activamente la postura y el accionar político de la Juventud Peronista santarroseña desde aquellos primeros años de los ’70, sector partidario que halló en “El Temple” un ámbito donde actuar y desarrollar militancia política implícita en las más diversas actividades culturales. Años después su postura política le depararía a Poussif, por tres veces consecutivas, cesantías en sus empleos profesionales durante la última dictadura militar.

La agitación política y la violencia que se prolongaban en el país en el vapuleado año 1972, obraban como telón de fondo del escenario en que las iniciativas y las actividades relativas a la cultura aparecían como punta de lanza en la sociedad pampeana, empujadas por jóvenes que se expresaban en las más variadas disciplinas del arte popular y/o académico. Se diría que no se concebía la asepsia política, en especial en el ambiente cultural de las nuevas generaciones de entonces.

Teresita Poussif. Literatura y militancia

T.P.: Antes de conocerlo a Tucho Rodríguez —su futuro esposo—, habiendo terminado mis estudios en la Facultad, había conocido a Alberto Emilio Ferrero accidentalmente. Él venía a instalarse en Santa Rosa, y nos hicimos muy amigos; con él y una amiga en común llamada Marilín, teníamos unas actividades que nos llenaban mucho: leer, escuchar música, comer otras comidas, probar sabores, cosas diferentes…

R.E.: ¿En qué ámbito?

T.P.: En cualquiera, casas de familia —por ejemplo en el departamento donde vivía entonces Alberto en el barrio Calfucurá—, o en la pensión en que yo viví en la calle Avellaneda durante toda mi etapa del profesorado de literatura, lugar que compartimos durante varios años con Elsa Mendiola —quien después iba a ser esposa de Délfor Sombra—, y que había empezado su carrera de Ciencias Exactas en nuestra Universidad: fue una época muy linda también…

En aquel momento yo empiezo a descubrir y decodificar a Julio Cortázar. Primero “Bestiario” y después, lo que compartimos mucho con Alberto fue “Rayuela”. Entonces a partir de “Rayuela” —teníamos un disco de Cortázar que tiene la parte de La Maga desde Rocamadour—, entonces ahí soñábamos, soñábamos…

R.E.: ¿Qué soñaban, por ejemplo?

T.P.: Nuestro sueño era tener un lugar donde hubiera literatura, música, etc., que se llamara “Rocamadour”, que se concretó con lo que después se llamó “Temple del Diablo”. “Rocamadour” era una idea que Alberto venía impulsando desde siempre, y que quedó ahí, en nosotros, como una inquietud que compartíamos… Pienso que se ha sido muy injusto con Alberto en la cultura pampeana, porque si bien no era un intelectual, o un músico, o algo por el estilo, “El Temple” –como llamábamos a la Peña– no hubiera existido si no hubiera sido por su generosidad. La casa donde funcionó, en Don Bosco y Centeno, era de Alberto, y él no cobró nada por cederla; incluso puso el mobiliario, que compramos a una peña de atrás de la vía que ya había cerrado sus puertas; bueno, “El Temple” era la casa de Alberto…

R.E.: ¿Vos también participaste del armado de la peña?

T.P.: ¡En todo…! Desde romper las paredes para unir los ambientes de la casa hasta llevar el armario que estaba allí, que pertenecía a mi casa, en el que había unos libros y unos discos, como las “Canciones del tiempo de Maricastaña”, de Leda y María, entre otros… Fue un trabajo en común. Además él participaba con gran fogosidad por emprender, por hacer cosas; o sea que ”El Temple” es también, fundamentalmente, Alberto; porque creo que a veces se construye una “lírica” de esfuerzos poéticos pero son necesarios determinados sustentos para que eso sea posible. Laburar, cobrar las cuentas —que me tocaba a mí, lamentablemente—, comprar lo necesario para que a la noche hubiera quien guitarreara, quien cantara y demás…

Cuando deja su casa para “El Temple”, Alberto vive un tiempo en nuestra casa de calle Autonomista Nº 991, esquina Pío XII. Tenía su novia, Mary, en Buenos Aires. Vinieron, se casaron en General Pico y nació Paula, su hija mayor. Y Alberto después se fue a Buenos Aires, porque era la época en que conjuntamente a todo este pequeño proceso de “El Temple” y de La Pampa, hay un contexto nacional, con toda la militancia, la JP y demás. Y Alberto se suma en Buenos Aires a esos grupos de militantes. También trabajó como fotógrafo en la revista “El Descamisado”.

Andrés Quispe

T.P.: En la época en que era universitaria, yo estaba en otro grupo, anterior al de Alberto; allí conozco otros compañeros y uno de ellos era Andrés Quispe, que estudiaba historia. Nos juntábamos bastante en la confitería “Amancay”, que estaba frente a la plaza. Andrés no terminó la Universidad, y después se va a estudiar para Guardaparques al Sur, pero siempre seguimos en contacto. Por Andrés yo tenía noticias de todo el movimiento de las juventudes peronistas, y él terminó perteneciendo a las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), que posteriormente se fusionaron con Montoneros. A Andrés lo matan en Ezeiza; el hijo de Alberto Ferrero se llama Andrés, por Andrés Quispe.

La JP en “El Temple”

R.E.: Estás hablando de una época de alta politización en todos los ámbitos; aquí en Santa Rosa al menos pasaba eso. ¿Recordás los militantes de la JP de entonces? ¿Vos lo fuiste?

T.P.: Yo nunca me afilié a ningún partido, pero compartía la idea del peronismo, de la Juventud Peronista de aquel entonces. En “El Temple” se juntaba la mayoría de ellos, aunque también había otros grupos con los que se discutía mucho. Estaba Oscarcito Gatica, con quien nos unieron distintas cosas a lo largo de la vida; Oscar “Sangre” Santamarina; Tucho (Rodríguez), yo; Mario Folmer, que estaba en otra línea; y otros… Además teníamos actividades “abiertas” también, por ejemplo asistir a la proyección del film “La hora de los hornos”, de Fernando «Pino» Solanas y Octavio Getino, en la Escuela Hogar, como parte del adoctrinamiento peronista; era una actividad clandestina, porque era la época de Lanusse. Yo tenía, además, mucha curiosidad e interés por todos los cambios en lo religioso, el tercermundismo, etc. “Devoraba” todo lo que llegaba a mis manos en materia de libros —de autores como Jauretche, Scalabrini Ortiz y otros—, muchos de los cuales traía de Buenos Aires el hermano del “flaco” Ricardo Vaquer.

R.E.: ¿Alberto Ferrero también era de la Juventud?

T.P.: Sí, pero no militó aquí, militó más en Buenos Aires, y ante el golpe del ‘76 volvió a Pico con su mujer, que era médica.

Fernando Dagué, Tucho Rodríguez y Délfor Sombra

El bailarín y coreógrafo Fernando Dagué, el cantor, guitarrero y compositor Tucho Rodríguez y el cantor, guitarrista y compositor Délfor Sombra, estuvieron, cada uno a su modo, presentes y activos desde los primeros pasos de la Peña “Temple del Diablo”, y en diversos momentos los tres también ejercieron, en ese orden, la conducción formal del espacio cultural.

Quien esto escribe, tuvo la oportunidad de entrevistar a Délfor Sombra un mes después de que “El Temple” abriera sus puertas, y publicar en la edición del 3 de agosto de 1972 del diario La Arena —medio en el que trabajaba— sus declaraciones y comentarios sobre la peña, cuando la gente recién empezaba a conocer el nombre del lugar que acababan de habilitar Teresita Poussif y Alberto Ferrero, con la ayuda de Tucho Rodríguez. Ante la propuesta del reportero de que se hablara de quienes entonces trabajaban en poesía y música en La Pampa, Délfor Sombra expresó: “¡Menos mal que todavía queda gente, poetas y cantores pampeanos, como la que estás nombrando! Son ellos los que están trabajando en serio por lo nuestro. Casos como Morisoli, Bustriazo, Félix Domínguez, Mareque, Julio Domínguez, Dagué y Tucho Rodríguez. Estos dos últimos, si bien es cierto que no escriben, han tenido la iniciativa de poner un ‘boliche’ (sic) con miras a que sea un lugar en donde se difundan algunos aspectos de la cultura. En ‘El Temple del Diablo’, que así se llama el ‘boliche’, se leen poemas, se cantan canciones nuevas y viejas, se acerca gente nueva que ni conocemos y se pone a leer sus cosas, a cantar y en fin, todo eso constituye algo positivo: se está haciendo algo!”

La peña hacia adentro

R.E.: ¿Cómo recordás la vida interior de la peña y tu lugar en ella?

T.P.: Mi fuerte fue en el ‘72, y parte del año ‘73. Una de las primeras cosas que me encomendaron fue presentar un nuevo libro de Edgar Morisoli, y yo no me animaba –¡para mí fueron unos nervios tremendos, porque yo era muy jovencita y me sentía tan desconocedora!–… Pero de todos modos presentamos en “El Temple” el libro “Tierra que sé”; era el domingo 6 de agosto de 1972, muy pocas semanas después de abrir la peña, y nos acompañaron en guitarras y canto Guillermo Mareque y Délfor Sombra. En esa primera etapa había dos o tres tipos de actividades; lo que yo más hacía era preparar las “Revistas Literarias”, que presentamos en público en la peña por vez primera el miércoles 13 de septiembre de 1972. Consistía en mimeografiar cuentos de autores pampeanos, que eran leídos ante el público; hacíamos exposiciones con artistas de Bellas Artes —ahí conocí al plástico Alberto Ligaluppi, que entonces era alumno de ese instituto—. Y me acuerdo que en marzo del ‘73 quedé embarazada, y a partir del séptimo mes entré en reposo absoluto hasta cuando nació Juliana. Pero mientras estuve activa, me involucraba en todo, y me puedo acordar de las mejores sensaciones vivenciadas en “El Temple”, como fueron las visitas de Gradín, Casamiquela y Aimé Painé, aquella artista mapuche que reivindicaba su cultura y su lengua, el mapudungún.

Al repasar algunos nombres de tantos visitantes de “El Temple”, Teresita afirmó que la intensidad de aquellas jornadas vividas en la Peña fue tal, que se le representaban en la memoria como una “explosión” de hechos y acontecimientos culturales. «Fue una explosión de solo un año, que pareció haber durado una vida”, recuerda.

Música y poesía

Muy pronto Délfor Sombra pasó a integrarse a la peña, pues se sumó, como lo hizo el guitarrista Guillermo Mareque, a la tarea de ilustrar musical y vocalmente los dos primeros actos literarios realizados en “El Temple”, como fueron la presentación del libro de Edgar Morisoli “Tierra que sé” (Editorial Stilcograf) a cargo del poeta, con la interacción literaria verbal en la palabra de Teresita Poussif, el sábado 5 de agosto de 1972; y el anuncio público y primera edición de lo que se llamó “Revista Oral Literaria”, el domingo 10 de septiembre del mismo año.

En la edición inaugural de la “Revista Oral Literaria”, además, el escritor Walter Cazenave leyó sus cuentos breves —“Velita” y “Epifanía”, entre otros—; Julio Domínguez dijo su “Romance de La Puntilla”, y Ana Nélida Ramos interpretó una primigenia versión musical de “Dedicatoria y viento”, de Edgar Morisoli, con el boceto musical en ciernes de Délfor Sombra, quien además cantó su novedoso y moderno estilo “Del Temple del diablo”, musicalizando al poeta Juan Carlos Bustriazo Ortiz.

Una crónica sorprendente

La presentación del libro “Tierra que sé” había dado lugar a la publicación en el diario piquense “Primera Hora”, de una crónica que constituye un testimonio original porque sitúa al guitarrista Guillermo Mareque en una desconocida condición de cantor, y destaca el prescindir del folklore “tradicional” por parte de Sombra a cambio de una “nueva canción popular”. El periodista lo escribe de este modo: «(…) Luego leyó (Morisoli) el primer trabajo del libro ‘Dedicatoria y viento’, acompañado por el canto y la guitarra de Délfor Sombra, joven cantor que ha dejado de lado la tendencia tradicionalista de nuestro folklore para entonar obras cuyo contenido llegue al pueblo, y luego de escucharlo creemos que el público sabrá valorar el mensaje de sus canciones. Luego Guillermo Mareque entonó (sic) ‘Canción del amor perdido’, que a su vez surcó el ambiente y nos envolvió como una nube de humo, y nuestro espíritu se vio henchido de placer.”

Quizás el descarte de lo tradicionalista esté referido a que Sombra musicalizó con una estructura musical que llamó “Aire de huella”, los versos de métrica regular que Morisoli incluyó en dos grupos de estrofas en sendos momentos del poema “Dedicatoria y viento”, a los que —por sugerencia de Sombra a Morisoli— se los llamó “La Confinera”, nombre con que iba a ser muy conocida la obra musical y vocal.

Bustriazo

Fue Juan Carlos Bustriazo Ortiz quien propuso y fundamentó el nombre “Temple del Diablo”. Así consta en el Acta fundacional de la Peña, lo cual fue aprobado unánimemente por la Asamblea Constitutiva.

R.E.: ¿Y fue él quien escribió el texto de su estilo “Del Temple del Diablo”, en la pared frontal de la estufa hogar de la peña?

T.P.: Sí, porque Bustriazo, además de su presencia, de su literatura, era también otro de los factores indispensables para el “sostenimiento” del lugar, que en el inicio fue el dinero y todos los insumos que puso Alberto, y después Bustriazo me ayudaba mucho en el mantenimiento, del lavado de la vajilla, de limpiar las mesas; él iba temprano y trabajaba mucho, en una época en que me faltaba quien me ayudara… ¡Y me ayudaba con las empanadas! Conocerlo a Juan Carlos –por medio de Tucho–, fue para mí una de las cosas lindas de la vida, porque fue mi amigo y seguí tratándolo y enriqueciéndonos con él mutuamente en muchos aspectos, de allí en adelante… Sobre todo me “enloquezco” y sorprendo con toda su sonoridad, cuando él profundiza su obra alejándose de lo folklórico de los primeros libros, y empieza con las onomatopeyas: yo nunca me voy a olvidar de cuando me leyó por primera vez aquel poema que es todo onomatopeyas con el nombre de “Chila”, “Chilaá”, “Chilaá…”

R.E.: ¿Fue Tucho quien hizo que vos conocieras la música de La Pampa?

T.P.: ¡Claro! Pero fue un proceso de muchas cosas; yo con Tucho en realidad conozco los poetas pampeanos, y a través de ellos conozco parte de la música pampeana. Pero en ese entonces no era común escuchar música pampeana, porque cuando a mí me preguntan… ¿”El Temple” es música pampeana como está registrado no? En esa época, al comienzo, no se cantaba mucho repertorio pampeano.

R.E.: Porque no había tantos materiales, tantas canciones propias para cantar…

T.P.: Y no había tantos cantores que se dedicaran a la música pampeana. Creo que a esa interrelación la propició “El Temple”. Las primeras obras pampeanas que conocí, fueron la “Canción para la niebla Puelche” (Bustriazo-Mareque), que me quedé loca al escucharla, y la zamba “La Simón Peletay” (Morisoli-Mareque). Desde una mirada virgen, de desconocimiento de esta música, siempre me impactó la tristeza subyacente de la música pampeana.

Edgar

R.E.: A propósito de esa zamba de Morisoli, ¿cómo lo recordás a Edgar en “El Temple”?

T.P.: Para mí representó, además de la riqueza de su obra y todo lo demás, la figura de cómo puede llevarse a cabo lo artístico y lo cotidiano, desde un lugar de construcción y no de destrucción. Porque ha sido dolorosa la historia de tantos creadores, que en lo artístico los vi crecer, en una etapa de florecimiento, y cómo luego se fueron apagando, por decirlo de alguna manera, por dos razones, quizás: una creo que fueron los excesos, no poder diferenciar, unir un momento de placer que no contagiara la actividad cotidiana, familiar y demás; y la otra que no hubiera un esfuerzo sistematizado para avanzar, para seguir creciendo, no? Entonces Edgar para mí representa, en aquel entonces, ese punto de equilibrio necesario entre las manifestaciones artísticas y la integridad del hombre, de la persona, en tanto mantener parámetros de salud.

Hacia el final de la entrevista, Teresita ensaya una razón que explica el ocaso de la peña luego de su esplendor, con una reflexión profunda sobre lo que llama “los claroscuros de la vida”, para definir el camino por donde transitó esa experiencia irrepetible.

T.P.: En la época en que ya estuvo consolidada la democracia, yo veo dos cosas que para mí son sintomáticas; “El Temple” como peña y demás, va decayendo hacia el ’74, quizás porque cada cual fue buscando esos caminos que ofrecía la democracia. Además, ya no nos unía un enemigo en común, entonces es así como se diversificaban los intereses. Y tengo muchas cosas muy mezcladas en sensaciones, respecto a las vivencias que tuve en “El Temple”; me niego a hacerlo desde una parte elegíaca, porque para mí “El Temple” representa un conocimiento de los claroscuros de la vida, la máxima plenitud de la bello y la máxima plenitud del dolor, en muchas cosas.

*por Rubén Cacho Evangelista, músico, cantautor e investigador de la música pampeana, para la revista 1° de Octubre de la CPE.